协会动态

巴金:世纪人生里的世界语诗魂——兼记1984年仲夏上海武康路113号的一次拜访

巴金:世纪人生里的世界语诗魂——兼记1984年仲夏上海武康路113号的一次拜访

发布日期:2025-11-11 10:17

一、引言:从一封介绍信开始

1984年7月,上海,仲夏的清晨。阳光穿过法国梧桐,洒在武康路113号的小院。我们——重庆市世界语协会古存华、袁爱林,还有成都的女青年世界语者袁艺三人——站在那扇墨绿色木门前,屏息等待。

门铃响后,一位姓李的老太太开门,接过我们递上的介绍信——那是四川大学卢剑波教授亲笔写给巴金先生的信。

七十年代,巴金与四川大学卢剑波教授交谈世界语发展

几分钟后,我们被请进院子。草色青青,蝉声阵阵。巴金先生拄着拐杖,缓步而出,银发如霜,眼神却澄澈如少年。他用一口地道的四川话问候我们:“成都的天气,还是那样潮湿么?”那一刻,我竟忘了自己是来“采访”的,仿佛只是来探望一位久别的长辈。

那天,我们谈了一个多小时,话题从世界语到文学,从抗战到“文革”,从成都的茶馆到上海的咖啡馆,从四川重庆出发辗转南京求学,后来到巴黎。

临别时,他执意送到门口,倚门而立,目送我们走远。我回头望去,阳光斜照,他的身影被拉得很长,像一棵老树,根深叶茂,却仍在风中挺立。

那一幕,成了我此后四十多年对巴老与世界语人生记忆中最清晰的一帧。

二、巴金与世界语:从“好奇”到“信仰”

初识世界语:1920年代的青春火花

巴金与世界语的缘分,始于1920年初。时年不满17岁的他,在成都外国语专门学校学习时通过《新青年》杂志宣传世界语的文章,好奇地接触到世界语,并被其“结构完善”“主义正大”所吸引,还写就篇短文《世界语之特点》,发表在1921年5月成都出版的《半月》杂志第20号。在成都高等师范(四川大学前身)就读期间,他还参加过朝鲜人高自性开办的世界语讲习班,启蒙学世界语。

八十年代,巴金与全国世协副秘书长李奈西、《中国报道》杂志社时任编辑侯志平等合影

巴金在《随想录》中也回忆:“我究竟在什么时候开始学习世界语,自己也讲不清楚,可能是一九一八年,也可能是一九二一年。”但可以确定的是,1924年至1925年,他在南京求学期间,已开始通过上海世界语书店邮购书籍,系统自学。“那时我一本一本地读,书不多,买得到的全读了。”他曾这样描述那段自修岁月。

少年接触,终生热爱。世界语对巴金来说,最初是一种新鲜的语言工具,但很快,它变成了一种理想,一种“人类兄弟情谊”的象征。

八十年代,巴金与国际世界语学院院士、著名世界语翻译家李士俊交谈

1927年,巴金赴法国留学,在那里完成了他的处女作《灭亡》,并于1928年发表,引起了广泛关注。在巴黎,他结识了多位世界语者,开始用世界语通信,甚至尝试翻译。《灭亡》书中主人公杜大心,就是一个会说世界语的革命青年。可以说,巴金的文学之路,是与世界语同步启程的。

上海世界语学会:一个“家”的孵化

1929年5月12日巴金(后排左一)与上海世界语学会负责人和奥地利世界语者EBNER(前排右二)合影

1928年,巴金回国,辗转多地,最终在上海扎根。12月,巴金住进上海鸿兴坊的上海世界语学会。那是他第一次真正“生活在世界语中”。

他在《随想录》中写道:“学会的房子空着,我就搬了过去,在鸿兴坊上海世界语学会的屋子里搭起帆布床睡了将近半个月……从这时起我就做了学会的会员,不久又做了理事,也帮忙做一点工作。”

1929年,巴金加入上海世界语学会,担任函授教员、理事、常务理事,并参与编辑会刊《绿光》。他在杂志上发表了多篇中华全国世界语协会文学和创作的文章,组织与推广,身体力行推动世界语运动在中国的发展。

在这里,他翻译了《过客之花》《丹东之死》《骷髅的跳舞》《秋天里的春天》等世界语文学作品。这些译作不仅丰富了中国现代文学的外来资源,也奠定了巴金作为“世界语文学传播者”的地位。

更重要的是,世界语学会成了他文学事业的起点。1931年,他在宝光里14号完成了《家》的初稿。那部后来震撼中国文坛的巨著,正是在世界语的书香与理想中孕育而生的。80年代,重庆市世界语协会常务理事、全国世协理事、四川外国语大学教授魏以达把《家》翻译成世界语,得到中华全国世界语协会支持,由外文出版社正式出版发行,巴金为书写了序。

“一·二八”炮火:理想的第一次断裂

1932年,“一·二八”事变爆发,日军轰炸闸北,鸿兴坊化为灰烬,宝光里被炮弹击中。巴金的世界语书籍、译稿、字典,几乎全数被毁。

他在《随想录》中写道:“我才搬出了闸北,上海世界语学会终于‘消亡’,我也就离开了世界语运动。”

这是他与世界语的第一次“失散”,一别就近半个世纪。

九十年代,巴金与著名作家冰心交谈

抗战时期,巴金积极投身抗战文化工作,写有《憩园》《寒夜》等作品,深刻揭露社会黑暗。

巴金代表作品,“激流三部曲”——《家》《春》《秋》,通过一个大家庭的没落和分化,描绘封建宗法制度的崩溃和青年一代的觉醒。“爱情三部曲”——《雾》《雨》《电》,描写青年知识分子在时代浪潮中的情感纠葛与理想追求。

巴金不少作品都深刻反映了社会现实和人性挣扎,展现了他对战争、人性与希望的深刻思考。

新中国成立后,巴金曾任中国作家协会主席等职,继续创作并参与文学组织工作。

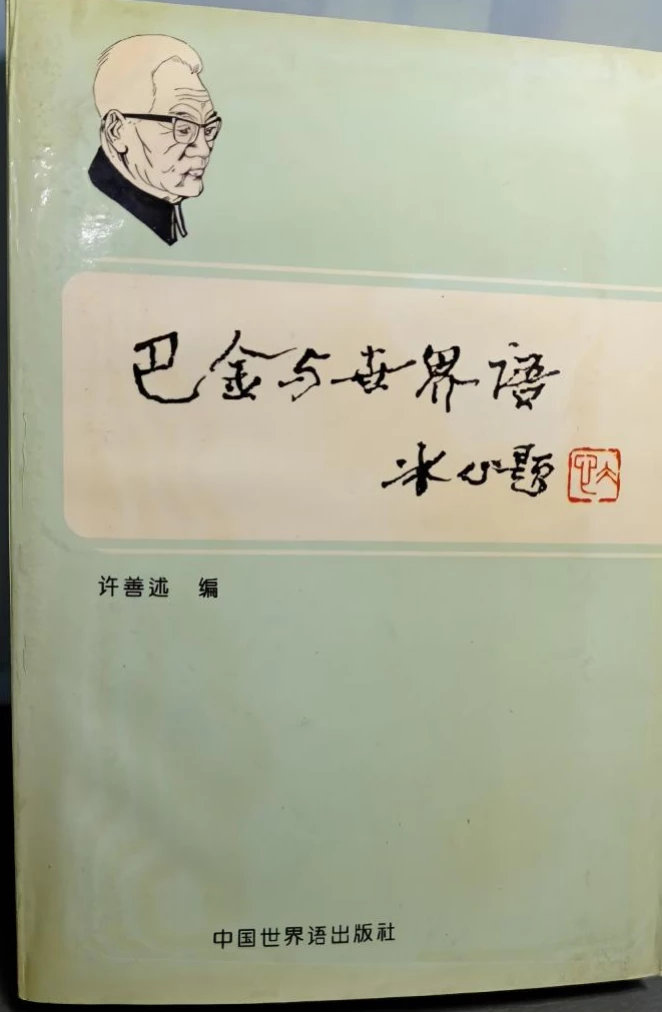

《中国报道》杂志社时任总编许善述专著《巴金与世界语》

百忙中,巴金仍然积极关心、支持中国世界语事业,先后参加了一些重要的世界语活动。1951年3月,当选为中华全国世界语协会第一届理事会理事。1964年6月,参加由上海文化局召集的世界语工作座谈会。1965年1月,参观在上海图书馆举办的“世界语对外宣传工作汇报展览”。1978年8月25日,在上海锦江饭店会见以德田六郎为团长的日本《中国报道》之友访华团。1979年8月,在全国第二次世界语工作座谈会上,当选为中华全国世界语协会理事会理事。

三、重逢:1980年代,世界语归来

1980年,春天里的秋天

巴金作品《春天里的秋天》世界语版封面

1980年3月,巴金为《春天里的秋天》世界语译本写下序言:“我喜欢世界语。我18岁开始学习世界语,20年代中,我对世界语兴趣最浓。后来因为种种事情,我脱离了世界语运动将近50年。今天……我仍然感觉到世界语对我的大的吸引力。”

5月11日,巴金与刘火子商谈成立上海市世界语协会有关事宜。

这是他首次公开表达对世界语的“旧情复燃”。那一年,他76岁,身体多病,却重新拿起世界语字典,一页页翻阅,像重逢一位失散多年的老友。

斯德哥尔摩:世界语大会的“家庭聚会”

1980年8月,巴金在第65届国际世界语大会上致辞

1980年7月,巴金率中国代表团出席在瑞典斯德哥尔摩举行的第65届国际世界语大会,并在会上致辞。他称世界语为“全世界人民所承认的唯一的‘世界语’”,并坚信“世界语一定会成为全体人类公用的语言”。那是他第一次踏上世界语的国际交流舞台。

他在《随想录》中写道:“会场内外,上上下下,到处都是亲切的笑脸,友好的交谈……我觉得好像在参加和睦家庭的聚会一样。”

国际世界语大会期间,与外国友人交流

他坐在会场,听各国代表用世界语演讲,像听一首首不同口音却同一旋律的歌。他深深感慨:“世界语一定会成为全体人类公用的语言……我常常想:要是人人都学世界语,那么会出现一种什么样的新形势,新局面!”

1984年,武康路113号的“世界语茶叙”

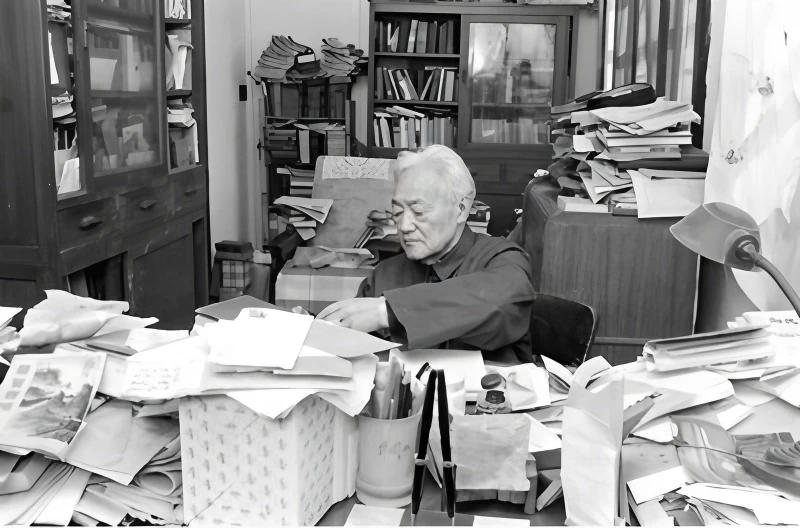

1984年7月,我们拜访巴金时,他刚出院不久,腰伤未愈,却坚持坐在客厅接待我们。桌上摆着一本厚厚的世界语插图字典,书脊已磨得发白。

我们告诉他,重庆市世界语协会创办了《世界语学习》杂志,《世界语之声》报,已有几十万刊授、函授学员,出版、印刷了数百万册书刊,录制了数十万盒语音磁带,还在重庆人民广播电台办起了世界语广播学校。他听后眼睛一亮,坐直了身子:“你们真不错,为中国世界语运动干了些大好事!”

会谈结束,他送我们每人一本新出版的《真话集》,扉页上亲笔写下:“赠给世界语的朋友,巴金。”

那一刻,我仿佛看见1928年那个在鸿兴坊搭帆布床的青年,正穿过半个世纪的烽火与沉默,向我们走来。

四、世界语与巴金的文学:语言背后的“人学”

世界语文学观:不是工具,是“生命”

1930年,巴金在《世界语文学论》中写道:“世界语是事实,不是理想。它是自己生长,自己开花的。我们世界语学者并不是宣传家,我们是散布生命者。文学便是散布这生命的一个必要工具。”

巴金与上海外国语学院世界语进修班学生代表在一起

在他看来,世界语不仅是一种语言,更是一种“人学”——它反对霸权,反对隔离,反对一切形式的“非人”。它要建立的,是一个“人人皆兄弟”的文学共和国。

翻译:让世界语成为“世界文学”的桥梁

巴金不仅学习世界语,还积极用它进行翻译和创作,用世界语传播理想。他通过世界语的翻译,涵盖意大利、苏联、日本、匈牙利等多国文学作品,当初这些作品多带有无政府主义或人道主义色彩,也体现了他对世界语“传播人类友爱”理念的高度认同。《秋天里的春天》,至今仍被世界语界誉为“中文世界最优美的世界语散文之一”。

他在翻译中追求“信达雅”,更追求“心灵共振”。他说:“世界语确实能够把人类的情感表现得非常自由,非常微妙,并不比别种语言差一点。”

《随想录》:世界语精神的“汉语回响”

1978年至1986年,巴金写下150篇《随想录》,系统反思历史,被誉为“讲真话的大书”。其中一篇《世界语》,是他对世界语运动的“晚年宣言”。

他在文中反思汉字改革、文化封闭、语言霸权,呼吁“让每一种语言都不被消灭,让每一种思想都不被压制”。这种“世界语式”的包容与平等,正是他一生文学与人生的底色。

五、尾声:武康路的昙花与未竟的信

2011年11月,武康路113号修缮完毕,向公众开放。我再度踏入那座小院,仿佛回到1984年的夏天。书房依旧,字典依旧,连那张他伏案写字的小缝纫机也还在。只是,昙花不再,萧珊不再,巴金也不再。

但是,重游此地,我仿佛还清楚地看见,

巴金:世纪人生里的世界语诗魂:

巴金:(1904年11月25日-2005年10月17日),原名李尧棠,字芾甘,四川成都人。早年出生于一个官宦家庭,自幼在家延师读书。五四运动期间,受新思想启蒙,对封建制度产生强烈不满,积极追求自由与真理。

巴金接待日本世界语者

雾都的初音:1923年,雾重庆。码头的汽笛像一把钝刀,割开少年李尧棠的蜀音。马车夫的铁蹄撞碎租界晨雾,罚单的锯齿边缘,在他掌心里割出第一道“世界”的伤口——那伤口里渗出的不是血,是日后将流经整个世纪的、世界语的清澈溪流。

巴黎的星斑:塞纳河左岸的咖啡渣里,他捞出《灭亡》的初稿。拉丁区阁楼的天窗漏下星屑,在稿纸上排成Esperanto的字母——那些字母是渡入的候鸟,驮着“人类”这个巨型词汇,飞越巴士底狱的暗影。当他在卢森堡公园长椅上默念“frato”(兄弟)时,梧桐叶突然集体翻转,露出银白色的背面,像无数面微型旗帜,为即将到来的巴金纪元提前示威。

宝山路的风暴:鸿兴坊的木地板下,藏着1932年的炮声。世界语学会的拉丁字母在爆炸中腾空而起,像一群被火舌舔舐的白鸽,而《家》的墨迹正从灰烬里分娩——觉慧的叛逆与高老太爷的咳嗽,原来是用同一支世界语钢笔写就。当他在宝光里14号的废墟里刨出那支笔管弯曲的旧金笔时,笔帽早已熔成一滴沉默的金属泪,恰好封住“人类辅助语”的喉咙。

武康路的昙夜:1955年的桂花把阴影钉在113号窗棂。萧珊的德语童谣与世界语留声机重叠,昙花八朵同时绽开——花瓣边缘的锯齿,是柴门霍夫博士未完成的句读。他总在子夜听见花盆裂开的声音,那是世界语在汉语土壤里拔节的脆响:从“frato”到“兄弟”,从“paco”到“和平”,每个词汇都是带着四川方言口音的移民,在淮海路的霓虹与弄堂口的葱油饼之间,搭建无形的巴比塔。

病房的星图:华东医院北楼的白色被单下,他摊开《随想录》的末页。护士以为他在签名,实则是在给“Esperanto”这个词汇做心电图——当笔尖颤抖着画出最后一个弯钩,整个世纪的电源突然逆流:1924年南京函购的世界语课本、1928年鸿兴坊的地板缝、1984年袁爱林带来的四川榨菜……所有碎片在监护仪的绿线上重新拼合,变成一枚巨大的、会呼吸的邮票,贴在人类共同命运的信封上。

未寄出的信:如今武康路故居的浴室书橱里,仍躺着那本千多页的世界语大字典。某个黄昏,当夕阳把“Esperanto”这个词投影在斑驳的镜面上,你会看见少年巴金正从字典里走出来——他手里的不是拐杖,是一根用七种语言削成的铅笔。他对你说的第一句话,永远是带着四川口音的:“Bonvenon, frato.”(欢迎,兄弟)。

这此刻,整个世纪突然变成一张被世界语润湿的稿纸,那些未写完的句子,正在我们每个人的喉头,长出新的昙花。

参观结束,我在留言簿上写下:“巴老,您说过,世界语是‘散布生命’的语言。今天,我替您听见,全国各地的课堂上,又有孩子们在用世界语朗读《春天里的秋天》。您未竟的信,我们替您寄出。”

走出故居时,夕阳正好,白鸽掠过武康路的屋顶。我忽然想起他晚年常说的一句话:“我只要活着,就要为世界语事业尽一点力。”是的,他做到了。

哪怕是在最沉默的年代,他也在用汉语书写世界语的理想;哪怕是在最孤独的病房,他也在用颤抖的手,为世界语的明天,点一盏灯。

六、后记:写给下一个百年

2025年10月17日是巴金逝世20周年,我们谨以此文深深怀念他老人家。

他的文学成就、荣誉,曾在1982年获意大利“但丁国际奖”,2003年被国务院授予“人民作家”荣誉称号。

他的影响,被誉为“二十世纪中国文学的良心”,是五四新文化运动以来最有影响力的作家之一。

他是中国现代文学史上极具影响力的作家、翻译家和社会活动家。他以其卓越的作品、崇高的精神、真诚的品格,被视为20世纪中国的青春精神和现代性象征。他的文学和人格深深影响了一代又一代的作家与读者。他的作品不仅是中国文学的丰碑,也是全人类丰厚的文化遗产。

巴金不仅是中国现代文学的重要作家,更是中国世界语运动的先驱和象征。他的一生,几乎与世界语的发展历程同步。他学习、使用、翻译、推广世界语,将其视为实现“世界大同”理想的语言工具。

正如巴金自己所说:“我常常想,要是人人都学世界语,那么会出现一种什么样的新形势、新局面!”——这不仅是对世界语的信念,更是他对人类沟通与和平的深切期望。

如今,我们在怀念这位伟大的文学巨匠的同时,中国世界语者仍在各地坚守,大家像当年的巴金一样,用一本字典、一支笔、一颗赤诚的心,把“人类兄弟情谊”的火种,一代代传下去。

我愿用巴金先生的一句话,作为这篇长文的结尾:“世界语的前途是光明的,世界语也是值得学习和推广的……分裂只会给运动带来灾难,团结就好。”

愿下一个百年,我们仍能在武康路的晨辉中,听见世界语与汉语交织的朗读声,听见昙花绽放时,那一声亲切的——“Bonvenon, frato.”(欢迎,兄弟。)

谨以此文献给第15届全国世界语大会(纪念巴金逝世20周年)。

(文/ 中华全国世界语协会常务理事、重庆市世界语协会会长 袁爱林)

分享到: